|

인정받지 못하는 존재가 되어 물러선다는 것은 어떤 느낌일까? 다소 안락하게 표현하자면, 한때나마 인정받았음을 추억할 수 있는 수준에서 겨우 생이 미화되는 순간의 감상들 말이다. 상상을 동원하기도 전에 갑자기 아득해온다. 견디기 어려울 자기부정의 오욕 따위도 떠오르고 억겁의 세월이 흘러도 결코 잊혀지지 않는 낙인의 순간도 치밀어 올 것이다.

최양락이 돌아왔다. 젖꼭지가 떨어질 뻔한 처절한 상황을 풀었다. 꽃보다 아름다운 남자 김현중은 그 이야기가 인생 최고의 웃음이었노라고 고백했다. 그가 10여년 만에 TV에 돌아온 까닭이 궁금했다. 무엇이었을까, 최양락을 다시 세운 힘은? 단순했다. 그는 아버지이기 때문이다.

아버지, 그것은 현재적 존재가 되고픈 강렬한 인정욕구였으리라. 그런 이가 어디 최양락뿐이겠는가. ‘바람의 아들’ 이종범은 두 해 연속 절박하게 몸과 마음을 다잡고 있는 중이다. 은퇴의 기로라는 상황 자체를 거부하며 나아가는 결연한 행보이다. ‘문단에 내린 벼락같은 축복’이라는 김훈이 밥벌이의 지겨움을 고백하며, 평발을 내밀던 아들을 나무랐었다. 왜? 그들도 모두 아버지로 살기 때문이다.

미안하다, 정초부터 칙칙한 ‘세대론+운명론’이어서. 하지만, 그것은 운명 같은 것이다. 많이 시시하고 또 그저 그렇고 그런 것이지만, 어쩔 수 없이 웃고 마는 ‘피끌림’의 감정 혹은 문득 처연하게 뒷목을 노려오는 서늘한 송곳 같은 광경들 말이다.

예리하게 거부하려고 하나 어쩔 수 없다. 이해나 논리의 대상은 더더욱 아니다. 아무리 겁을 먹고 피해봐야 마주하지 않을 도리도 없다. 맞다. 최양락 아니 아버지의 귀환은 어쩌면 보편적 아버지들의 보편적 삶을 우리가 보편적으로 이해하기 시작했다는 신호이자, 보편적 시간을 살고 있는 보편적 존재인 우리 모두(적어도 나 자신)가 맞이할 보편적 늙음이 시작됐다는 것인지도 모르겠다.

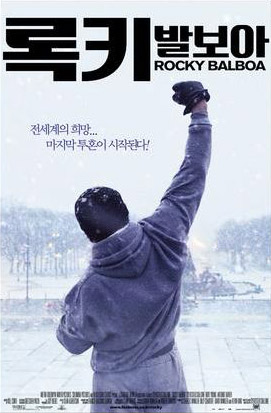

20대의 끝자락을 붙들고 있는 나는 문화는 늙음을 거부한다고 믿어왔다. 낡음에 저항하는 치기로 문화는 진보해 갈 뿐이라고. 그런데 그 믿음이 깨지는 순간이 오더라. <록키 발보아>였다.

내가 <록키>시리즈를 어디까지 봤는지, 언제가 마지막이었는지는 분명치 않았다. 다만, 분명한 건 그나마 그 영화가 내 세대의 영화는 아니라는 점뿐이었다. 내가 <록키>를 기억하는 건 내가 아버지를 기억하는 것과 같다. 일그러진 얼굴, 비뚤어진 입술, 처진 눈, 그러나 다부진 어깨의 록키는 그 자체로 아버지였다.

살아간다면 록키처럼. 아버지는 끊임없이 몸을 단련해갔고, 15라운드를 버틴 록키마냥 지쳐갔다. 록키와 아버지 둘 다를 이해할 수 없던 나는 오로지 언젠가 그들을 이해하는 척하는 허망한 표정을 짓게 되는 날이 찾아올까 두려웠다. 맞다. 내가 기억하는 그 첫 번째 록키는 아마도 버티되 졌던 것 같다.

그러곤 잊었다. 난데없이 불쑥 돌아오곤 했던 록키였지만 내 삶에 개입하지 못했다. 처음과 달리 그가 언제나 승자였던 탓인 것 같다. 같은 이야기를 무한 반복하는 아버지의 술자리 넋두리처럼 실베스터 스탤론이 함의했던 가치와 이데올로기는 점점 단순해졌다. 그는 이겼지만 빈곤했고, 챔피언이었지만 멋이 없었다. 아버지처럼.

그러던 어느 날, 난데없이 아버지가 떠났다. 별안간의 일이었다. 내 안의 록키는 그렇게 영원히 숨을 거두었다. 완전히 잊고 살아야 했다. 그런데 또 다른 어느 날, 정말 아무 이유 없이 록키가 돌아왔다. 내 삶의 가부장적 지배는 이미 종료된 후였고, 날서있던 문화와 정치의 긴장관계 역시 해소된 후였다. 2006년의 어느 날이었다.

돌아온 록키, 아니 황혼의 록키 발보아는 ‘마지막 라운드를 위해 돌아온 우리시대의 가장 위대한 패배자’(The greatest underdog story of our time... is back for one final round)로 불렸다. 모든 것을 초월한 육체, 15라운드를 버티지 못할 앙상한 몸 그 자체로 돌아온 그의 나이는 60세였다. 록키 발보아는 이렇게 말했다.

“내가 아이에게 말하고자 했던 것은 성공이라는 결과가 아닌, 치열함이 묻어나는 과정이야. 그렇다면 앞으로 전진해야지! 그런데 무엇을 배워나가며 앞으로 걸어가지? 그래, 중요한 것은 얼마나 강한 펀치를 치느냐가 아니라 얼마나 강한 펀치를 맞고도 일어서느냐하는 것이야.”

고백하건대, 이 뻔한 대목에서 나는 무너졌다. 식상한 클리셰였는데, 처연하게 뒷목을 노리던 송곳이 덜컥 박힌 느낌이었다.

그리고 얼마 전 최양락의 젖꼭지 토크에서 나는 다시 한 번 격하게 무너졌다. 어쩔 수 없이 웃고 말았던 게 아니라 어쩜 저리 웃길 수 있을까 경악하며 데굴데굴 굴렀다.

그런데 잠깐. 아, 이게 아니었는데…. 이 꼭지의 제목은 <말랑한 미디어>인데, 내가 원래 쓰려고 했던 글은 돌아온 아버지들의 유쾌함에 관한 것이었는데…. 하지만 어쩌랴, 마감은 지났을 뿐이고, 다시 쓸 자신은 없을 뿐이고, 아버지 얘기하다보니 엄마 보고 싶을 뿐이다.

비록 빗나간 글이지만, 결론을 밝히고자 한다. 단층들이 켜켜이 쌓이기도 전에 얼른 절개해 버리고 새로 공구리를 치는 삽질일랑 이제 그만하자. 문화는 속도전의 싸움터가 아니라 지구전의 유격장이어야 한다. 어제를 호령하던 강한 아버지가 아니라, 오늘을 버텨내는 위대한 패배자로 돌아온 모두를 환영한다.

그런데, 언제부터였지. 살아감의 점진주의로 돌아온 모두를 묻지도 따지지도 않고 반가워하기 시작한 것은. 내 나이 20대 끝자락에 되돌아보게 된다.