"안녕하세요, 조선일보 종로지국인데요. 상품권 2만원 드릴 테니 신문 한부 보세요. 6개월은 무료고, 그 후부터 1년만 봐주시면 돼요. 1년 보기 전에 이사한다고 연락주시면 바로 다른 곳으로 연결도 해드려요."

"허허. 그래요? 다른 신문사도 이렇게 경품 줘요?"

"아뇨. 다른 곳은 경품 없는데 조선일보는 본사에서 경품을 내려보냈어요. 사람들이 이런 식으로 조선일보 많이 보는데, 한부 보시죠. 공짜로 다른 시사주간지도 하나 넣어드릴게요."

2008년 1월. 내가 <미디어스>에 입사한 지 2개월쯤 됐을 때였다. 한 40대 아저씨가 회사 문을 두드리고선 <조선일보> 구독을 권유했다. 조선일보와 롯데백화점 상품권을 보여주며 해맑게 웃는 아저씨를 보며, 나는 하마터면 크게 웃어버릴 뻔했다.

'아니, 여기가 지금 어디라고 조선일보를 보라고 하는 거야?' 게다가 사무실에는 '조선일보 조지기'에 둘째가라면 서러울 신학림 선배(전 미디어스 기자, 전 언론노조 위원장, 현 미디어행동 집행위원장)도 자리에 앉아계셨다.

지난해 10월 창간한 미디어스는 당시 회사 문 옆에 '미디어스'라는 문패를 달지 않았었고, 그래서 아저씨는 미디어스 사무실을 일반 가정집으로 아셨던 모양이다. '오히려 잘됐군. 신고해서 포상금이나 받아야겠다'며 아저씨의 구독 권유를 웃는 얼굴로 받아들였다.

경품 신고 방법은 매우 쉽다. 먼저 공정위 홈페이지(http://www.ftc.go.kr/)에 들어가보시라. 중간에 '공정거래위원회 통합민원서비스'라는 배너가 보일 것이다. 그중 '04.민원서식'을 클릭하면 여러개의 신고 서식이 뜬다. 이중 33번 '불공정거래, 시장지배적지위남용, 재판매가격유지행위신고서'를 다운받으시라.

여기에 성명, 주소, 전화번호, 사업자명, 전화번호, 신고내용, 증거자료를 기재해서 공정위 서울 사무소(서울 영등포구 여의도동 23-9 유진투자증권빌딩 19층)로 보내면 된다. 번거롭다고 느껴진다면 지난 6월 언론노조·민언련 등이 발족한 '신문불법경품 공동신고센터'(언론노조:02-739-7285/민언련:02-392-0181)에 연락해서 대행을 부탁해도 된다.

신고시 가장 중요한 것은 '증거자료'다. 이를 위해 구독을 권유하는 아저씨로 하여금 영수증을 꼭 써달라고 말하고, 아저씨가 주는 상품권과 영수증의 사진을 찍어서 신고서와 함께 첨부해서 보내시라. 참고로, 포상금을 더 많이 받고 싶다면 무료 구독개월수를 늘리거나 상품권 액수를 늘려줘야 구독하겠다고 과감히 흥정을 시도하시라.

자, 이제 당신이 '불법경품 신고'를 위해 할 수 있는 일은 끝났다. 이제 당신은 마음을 푹 놓고 있으시면 된다. 불법경품 신고로 인한 포상금을 받기 위해서는 대략 5개월부터 1년을 기다려야 하기 때문이다. 그 사이 보기 싫은 신문이 날마다 집앞에 도착해 있더라도, 포상금을 가져다 줄 고마운(?) 물건이라고 어여삐 생각하시라.

나 역시 1월에 곧장 신고했건만, 2월이 가고 3월이 가고 4월이 되어도 아무 소식이 없었다. 마침 4월 초 백용호 공정거래위원장은 "신문고시 등 소관 법령들을 모두 제로베이스에서 재검토하겠다"며 '신문고시 전면 재검토' 방침을 밝혔다. 이후 언론시민단체 등 시민사회의 강력한 반발로 '신문고시 폐지설'은 다시 잠잠해졌으나, '신문고시 폐지'는 언제고 다시 MB정부가 들고 나올 수 있는 각종 '언론 공공성 죽이기' 시리즈 중 하나이기 때문에 나 역시 '포상금 받긴 글렀군' 하고 생각했었다.

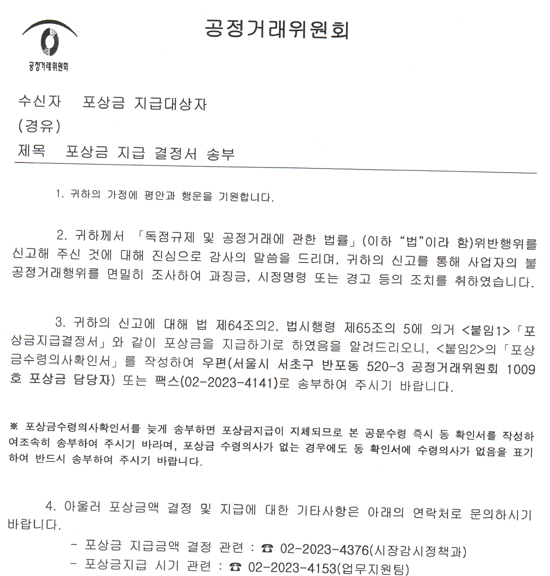

이후, 조선일보 경품을 신고했다는 사실조차 잊어버릴 쯤인 6월에 이르러서야 공정위로부터 한 통의 서류가 날아들었다. 조선일보 신종로지국의 법률 위반 행위가 확인되어 '시정명령'을 했다는 것이다. 신고한 지 거의 5개월이 지나서야 시정명령을 했다니, 공정위의 그 발빠름에 잠시 어이가 없었다. 그 4개월 사이에 또 얼마나 많은 시민들이 상품권을 받겠다고 조선일보 구독을 신청했을까. 게다가 시정명령은 '앞으로 경품 주지 말라'는, 뻔한 명령에 불과하지 않나.

결국 내가 공정위로부터 '64만원 포상금 지급 결정서'를 받은 날짜는 9월17일이다. 64만원은 조선일보 종로지국이 나에게 6개월동안 공짜로 신문을 넣은 액수인 7만2000원에서 제공한도액(1년 구독료의 20%인 2만8800원)을 뺀 금액인 4만3200원에 다시 15배(포상배수)를 합한 금액이라고 했다. 내가 제출한 상품권은 조선일보 종로지국의 경품 지급대장 등의 증거가 확보되지 않아 사실관계 확인이 곤란해 계산에서 제외됐고 한다. 어쨌든, 신고부터 포상금 지급까지 무려 8개월이나 걸린 셈이다.

64만원이라는 '공돈'이 생긴 것은 매우 기쁜 일이다. 누군들 그렇지 않겠는가. 하지만 포상금 지급 결정을 통보받은 후, 나는 기쁨과 씁쓸함·허무함을 동시에 느껴야 했다.

불법 경품을 뿌리는 지국·본사에 대한 제재조치의 유형별 비율이 어떻게 되며, 공정위가 지국과 본사에 어떻게 압박하고 있는지 등등에 관해 취재를 시작했으나 사실상 취재하고 말것도 없었다. 공정위는 신문 불법경품 제재 조치의 유형별 비율에 대해 따로 관리하지 않고 있어, 현실적으로 (공정위가) 지국과 본사에 대한 압박을 주로 어떻게 하고 있는지 알 수 없었다.

'신문 불법경품'의 제반사항에 관해 물어도 다들 "잘 모른다"며 전화를 돌리기 바빴고, 겨우 연결된 '담당자'도 중요 자료에 대해 '그런 건 따로 없다'는 허무한 답변만 내놓은 것이다. 사실상 신문 불법경품에 관해 손을 놓은 상태로 보였다. '시장경제체제의 기본원리인 경쟁을 통한 투명하고 공정한 시스템 확립'이라는 공정위의 설립 목적이 무색할 지경이었다.

게다가 독자를 유혹하기 위해 '10만원 상품권'까지 등장한 작금의 현실에서 우리의 공정위는 독자들이 모든 증거자료를 구비해서 신고하지 않는 한 (이번 정부 들어) 지국이나 본사에 단 한 차례도 직권조사를 하지 않았다.

경품신고의 본래 취지는 독자들이 신문사들의 불공정 거래를 신고하도록 함으로써 지국과 본사를 압박하고 이를 통해 신문시장을 정상화하기 위함이다. 하지만 경품신고를 해도 독자를 돈으로 매수하려한 신문사 본사와 지국에 대한 제재를 제대로 하지 않아 신고의 본래 취지가 무색해져버린 게 지금의 현실이다. 신문고시가 신문사의 경품 액수 올리기는 어느정도 억제하고 있으나 궁극 목적인 '신문시장 정상화'에 기여하는 효과는 거의 사라져 버렸다.

내가 조선일보 경품을 신고했던 이유는 포상금을 받기 위해서만이 아니었다. 기자가 아닌, 독자 차원에서 왜곡될 대로 왜곡된 우리나라 신문시장을 정상화하기 위해 할 수 있는 작지만 큰 노력 가운데 하나라고 생각했기 때문이다. 그러나 공정위는 사실상 개점휴업이다. 이것이 내가 공돈 64만원을 받고도 씁쓸함과 허무함을 느껴야 했던 이유다.