올해 고인이 된 김병관 전 동아일보 명예회장은 지난 2001년 부인 안경희씨를 먼저 떠나보냈다. 하필 당국의 고강도 세무조사로 거액의 탈루 사실이 드러나 신문도 집안도 모두 큰 위기에 놓여 있을 때였다. 안씨는 투신해 스스로 목숨을 끊었다. 오랫동안 우울증을 앓고 있었고, 그해에는 신경쇠약 증세도 심했다고 했다. 다음날 동아일보 지면은 안씨의 죽음을 사실관계를 중심으로 차분하게 다뤘다. 흥분한 쪽은 이웃 조선일보였다. ‘권력에 의한 정치적 타살’이라는 거였다. 동아일보의 감각은 안씨의 죽음 자체보다 조선일보의 자극에 훨씬 민감한 듯 보였다. 그 다음날 느닷없이 1면 통사설(상자 전체에 한 꼭지만 들어간 사설)로 조선일보의 주장을 그대로 되풀이했다.

7년 전 1면 통사설의 기억을 불러내다

동아일보가 처음 차분한 반응을 보일 때만 해도, 난 저 신문이 그래도 언론의 금도를 아는구나 했다. 신문이나 방송 등 이른바 전통 저널리즘은 자신에 관한 사안에 대해 기사로 얘기하기를 저어해야 한다. 객관적 관찰자라는 상징적 권위가 있어야 신뢰성을 확보할 수 있기 때문이다. 속으로야 어떻든 겉으로 티를 내서는 안 되는, 일종의 생존 전략이다. 판사가 자신과 관련된 사건을 맡지 않거나 못하게 하는 기피·제척과 비슷한 맥락이다. 대신 신문은 ‘사고(社告)’란을 통해, 방송은 자사 광고 시간을 통해 알리고자 하는 것을 알린다. 동아일보의 ‘하루 느린’ 1면 통사설은 독자이자 동종업 종사자를 민망하게 했다.

반전에 재반전…도대체 무슨 얘기를 하려고?

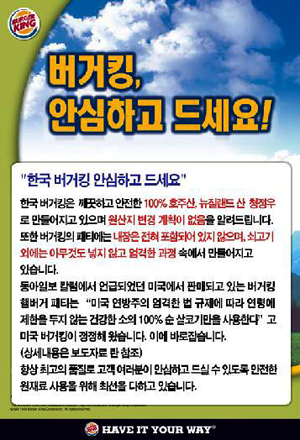

인내심을 갖고 끝까지 읽어보고서야 사건의 가닥이 잡혔다. 지난 6월21일치 여론면에 황호택 수석논설위원이 ‘과학과 이성’이라는 제목의 칼럼을 썼다. “미국에서 광우병 특정위험물질(SRM)을 제거한 30개월 이상 쇠고기는 맥도널드나 버거킹 햄버거에 들어간다”는 대목이 있었다. 그런데 버거킹 쪽이 ‘미국 버거킹은 30개월 이상 쇠고기로 만들지 않는다’고 주장해 칼럼이 나간 닷새 뒤 반론을 실어줬다. 그런데, 다시 일주일 만에 버거킹 미국 본사가 한국버거킹을 통해 “미국 매장에서 제공되는 햄버거는 30개월 이상의 쇠고기로도 만들어질 수 있다”고 밝혔다. 반전에 재반전까지, 만만찮게 복잡한 것 같긴 한데, 결국 자사 얘긴가?

우선 원론적인 얘기로 다시 돌아가 보자. 이날 기사는 자사와 관련된 내용이라는 점에서 2001년 통사설과 같다. 물론 대부분 신문·방송이 이런 사안에 대해 ‘기피’를 선택하지 않는 것도 현실이다. 하지만 현실과 이상 사이에서 아무런 지적·정서적 긴장이 없어도 좋은 건 아니다. 사례 하나. 2002년 말, 노무현 대통령 당선자는 오지 말라는데도 부득부득 한겨레신문사를 찾아왔다. 대표이사를 만나고 나서 신문사를 한바퀴 돌기까지 했다. 다음날치 <한겨레> 1면에 관련 사진과 기사가 3단으로 실렸다. 노조는 소식지에서 “사람면에 ‘본사 손님’으로 들어가면 맞춤할 사안”이라고 비판했고, 다음 편집국장 선거에서까지 쟁점이 됐다. 결론은 없었다. 결론 못지않게 중요한 과정이 있었을 뿐.

자사 홍보? 버거킹 홍보? 미국산 쇠고기 홍보!!

딱딱한 원론의 껍질을 벗기고 나면 말랑말랑한 측은지심이 과즙처럼 고인다. 이날치 지면만 보면 문제의 기사는 동아일보 자사 홍보 기사인지 버거킹 홍보 기사인지 헷갈린다. 하지만 촛불 정국을 일관되게 관통해온 동아일보의 보도 태도를 감안하면, 이 기사는 자사 홍보용도 버거킹 홍보용도 아니다. 6월21일치 황호택 수석논설위원이 쓴 ‘과학과 이성’의 재편집이다. 원본이 과학과 이성의 가치를 강조하는 전언 위주의 다큐멘터리 버전이라면, 편집본은 여기에 반전과 재반전의 스토리라인을 입힌 드라마 버전의 오마주다. 메시지는 같다. “미국산 쇠고기는 안전하다”이다. 그리고 “이명박 정부의 협상은 합리적이었다”이고, 그래서 “촛불시위는 미친 짓이다”이다.

그러나 과학과 이성을 강조하기 위해 철저히 과학적이고 이성적으로 쓰였어야 할 원본은, 내가 보기에 썩 과학스럽지도 이성스럽지도 않다. 그저 과학과 이성을 향한 주술, 이를테면 연금술을 소재로 한 할리우드 판타지 영화에 가깝다. 오로지 과학적 가치가, 과학적 방법론으로, 과학자에 의해, 사회적 가치로 꽃피워야 한다는 ‘과학주의’는 정작 과학계 내부에서 논쟁거리다. 임지순 교수의 말마따나 미국산 쇠고기사태에서 과학만 분리해 말하는 건 어렵다. 아니, 과학을 위한 과학에 의한 과학의 과학은 얼마든지 비과학적이고, 정치적일 수 있다.

과학이 아니라, 과학에 대한 주술

“한국 버거킹은 호주산만 쓴다” 소곤소곤

무엇보다 1년 전 미국산 쇠고기가 위험하다고 했다가 아무런 해명 없이 안전하다고 말을 바꾸는 건 과학적으로 정말 심각한 문제가 아닐 수 없다. 4일치 동아일보가 정녕 30개월이 넘은 미국산 쇠고기가 안전하다는 가설을 오로지 버거킹 본사의 서한과 보도문으로 과학적으로 증명하고자 했다면, 끝까지 그 과학적 의지를 고수했어야 했다. 30개월 넘은 미국산 소만큼이나 덩치 큰 기사에 길고 긴 창자 가운데서도 소장의 끝에 붙은 회장원위부처럼, 눈에 잘 띄지 않을 정도의 글꼴 크기로 ‘한국버거킹-맥도날드, 호주-뉴질랜드산 쇠고기만 사용’이라는 부제를 슬쩍 매달아놓지는 말았어야 했다. 왜 그랬을까? 미국산을 쓰지 않는, 그토록 비과학적인 한국버거킹과 한국맥도날드를 위해? 참 결정적으로 민망하다.