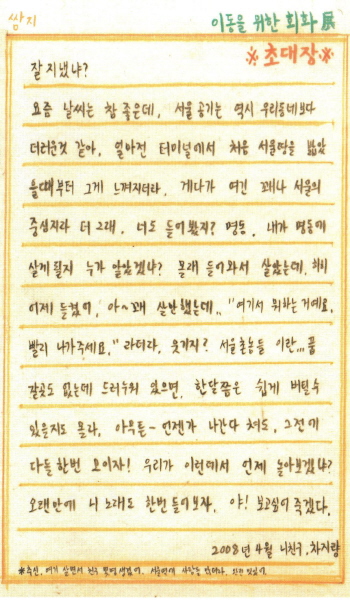

한 장의 초대장을 받았다. <이동을 위한 회화 展(전)>이라고 적힌 초대장에는 "잘 지냈냐?"는 인사에서부터 "야! 보고싶어 죽겠다!"라는 마지막 인사까지 초대의 글이 빼곡하게 적혀있었다.

차지량 작가의 <이동을 위한 회화 展>은 우표를 바탕으로 한 회화 작업 전시로 이름 모를 어떤 이는 차씨의 전시를 이렇게 표현했다.

"작가는 사각의 우표 안에 담긴 형형색색의 다양한 대상으로부터 파상되어 하나의 새로운 작품을 완성해 나간다. 섬세한 선과 따스한 색감으로 표현된 차지량의 작품들은 우리들 가슴 한 켠에 늘 자리하고 있었지만 서서히 잊혀져가던 순수한, 따뜻한 마음들을 슬며시 건드린다."

딱 이 정도의 정보와 초대장 한 장을 달랑 들고 그저 새로운 친구를 만난다는 설렘으로 뚜벅뚜벅 명동을 향해 걸었다.

15분 남짓 걸었을까. 이 쯤 되면 나타날 법도 한데 전시장은 보이질 않았다. 관광 온 외국인들의 낯선 언어가 자주 들리자 오히려 내가 이방인이 된 기분이었다.

더군다나 서울에 온 지 한 달 조금 넘은 나로서는 북적거리는 서울의 거리가 낯설게만 느껴졌다. 한참을 헤맨 끝에 찾아낸 전시장은 얼마나 반가웠는지!

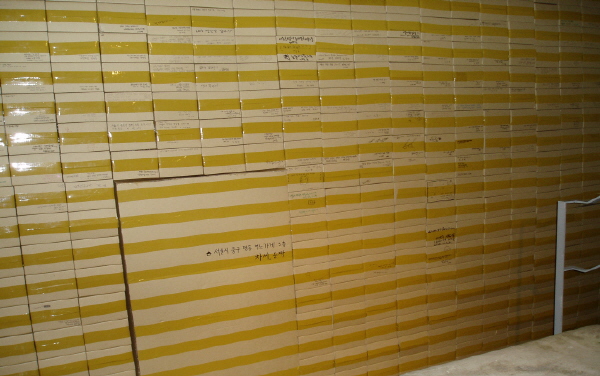

큰 기대를 안고 전시장이 있는 3층으로 향했다. 그런데 이게 웬걸! 초대장을 보낸, 친구처럼 느껴지기까지 했던 작가는 보이지 않고 작은 종이 박스로 만든 커다란 벽이 덩그러니 서서 나를 반겼다.

'분명 아직 전시를 하고 있을텐데, 내가 잘못 온 건가'. 한참을 두리번거리다가 우연히 벽에 붙어있는 편지 봉투를 발견했다.

신기하고도 요상한 편지 봉투를 보며 혼자 웃다가 <전시장에 들어가는 방법>이 적혀져 있는 종이 판자를 발견해 하나 둘씩 실행에 옮겨갔다(아무도 없는 전시장 입구에서 작가가 적어놓은 지시를 순서대로 행하고 있었던 나를 다시 생각해보니 참 우습다).

직접 박스를 밀어야 전시장에 발을 디딜 수 있는 이 특이한 구조. 아무도 없는 텅 빈 공간 안에 차 씨의 작품이 군데군데 걸려있었다. 걸려 있는 작품들은 빼곡하지도, 그렇다고 휑하지도 않은 딱 적정 수준이었고 이 때문인지 텅 빈 공간 안의 외로움과 작품이 절묘하게 어우러져 독특한 분위기를 자아냈다.

사면이 종이박스로 뒤덮인 전시장 곳곳에 사람들의 흔적이 남아있었다. 차지량씨 에게 보내는 응원의 글과 전시회가 너무 좋았다는 칭찬의 글, 그리고 이곳을 찾은 당신네들의 주소까지. 그들은 그렇게 방문의 흔적을 차씨의 작품 위에 남겨가고 있었다.

작품을 둘러본 뒤 나는 홀로 전시장 바닥에 오롯이 주저앉아 이 작가의 의도가 무엇인지 한참 생각했지만 쉽사리 알 수 없었다. 무식하면 용감하다고 마치 이 전시장이 내 집인양 열심히 놀았다. 놓여있는 기타도 연주해보고 탬버린도 흔들어 보면서 작품 하나하나가 담고 있는 의미가 무엇인지 골똘히 생각해보기도 했다.

작은 불빛과 작품들 그리고 텅 빈 공간. 이 세 가지만으로도 그곳에서 평안했다. 혼자 관람하는 전시회라 쓸쓸하긴 했지만 멋쟁이 로봇이 내 앞을 떡하니 버티고 있었고 이 넓은 서울 하늘 아래 평안하게 앉아있을 수 있는 공간이 있다는 것만으로도 좋았다.

벗어놓은 신발을 찾는 순간 왼쪽 구석에 놓인 '이사후원금' 박스와 사탕이 눈에 들어왔다. 설마 하는 마음으로 열어본 사탕박스 안에는 진짜 사탕이 그득하게 들어있었다. 아무 것도 아닌 것 같지만 잠깐 들르는 사람들을 위한 최소한의 배려에 감사하며 나 역시 작은 선물을 그곳에 남기고 왔다.

전시회를 다녀온 뒤 차지량씨와 짧게나마 통화할 수 있었다. 차씨는 "많은 청춘들의 감정을 이런 식으로도 표현할 수 있다는 것을 보여주고 싶었다"고 말했다. 그는 "직접 박스를 밀어야 전시장 안으로 들어올 수 있는 구조 역시 많은 의미를 둔 부분"이라고 강조했다.

행동할 수 있는 젊음은 아름답다. 표현할 수 있는 청춘 역시 아름답다. 많은 청춘들의 감정을 색다르게 표현한 차지량씨의 전시는 오는 25일까지 서울 중구 명동에 있는 쌈지일러팝에서 계속된다.