<시사IN> 27호(2008년 3월22일) ‘포토in’을 읽다가 마음이 착잡해졌습니다. '포토in'에는 지난 11일 오전 7시경 서울 여의도 증권선물거래소 앞에서 182일째 농성 중이던 코스콤 비정규지부 천막농성장이 철거되는 장면이 사진기사로 실려 있었습니다.

일부 언론을 제외하곤 거의 보도되지 않았지만, 당시 강제철거 소식을 전한 한 신문은 그 상황을 이렇게 보도했습니다.

당시 상황을 ‘객관적으로’ 묘사했다고 생각됩니다. 저도 이 기사를 보긴 봤는데 그때는 뭐라 그럴까, 이들이 그동안 얼마나 어려운 생활을 해왔는지 짐작할 수 없었습니다. <시사IN>을 보기 전까지는요. <시사IN>은 코스콤 비정규직노동자들의 목소리를 사진과 함께 담담하게 담아냈는데, 사실 제가 봤을 때 그건 ‘절규’에 가까웠습니다.

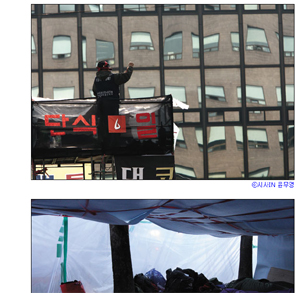

“3월11일 새벽 공기는 몸에 묶은 쇠사슬만큼이나 차가웠다. 찬 공기를 가르며 들이닥친 용역 직원 150명으로부터 폭행당한 코스콤 비정규지부 노동자들은 뜨거운 피를 흘렸다. 용역들은 ‘옥쇄 투쟁’으로 묶은 쇠사슬이 풀릴 때까지 노동자를 때리고 또 때렸다.

이날 무차별 폭행을 당한 여성 노동자 김은아씨의 목소리는 완전히 잠겨 있었다. ‘언론의 외면 속에 싸워온 182일 동안 늘 이랬어요. 조합원들 입원 날짜를 합하면 300일이 넘습니다.’ 지난해 9월12일 농성을 시작한 이래 그들은 끊임없이 자기의 처지를 호소해왔다. 용역 직원에게 숱하게 맞았고, 철제구조물 위에서 단식 농성을 벌이기도 했다. 그때마다 대다수 언론은 그들을 외면했다. 코스콤이 ‘불법 파견’ 행위를 저질렀다는 지방노동청의 판단도 아무런 소용이 없었다. 거리에서 싸움을 시작한 비정규 노동자가 설 곳은 거리밖에 없었다.”

고백하자면 전 이 글과 사진을 접하면서 정말 누구에게 한 대 얻어맞은 것처럼 멍한 느낌이었습니다. 너무 부끄러웠기 때문입니다. 사실 언론의 외면 대열에 제가 동참했다는 사실보다 더 저를 부끄럽게 만든 건, 제가 그 장소를 몇 번씩 지나갔다는 점입니다.

시간이 부족했다면 다른 기자들을 통해서라도 그런 목소리에 귀 기울이고 무관심을 지적했어야 했는데 그러질 못했습니다. ‘성역 없는 미디어비평’을 하겠다는 곳에서 말이죠. 더 부끄러운 건 그때 후배 시켜서 찍은 사진이 지금 어디에 있는지 알 수가 없다는 점입니다.

'포토in'의 마지막 두 문장은 이렇게 끝을 맺고 있습니다.

“모두의 외면 속에 오늘밤에도 노동자들은 촛불 농성을 이어갈 것이다. 그들 사이로 코스콤 정규직 사원들이 빠르게 스쳐 지나갔다.”

두 문장이 포함하고 있는 ‘무관심’과 ‘외면’에 아마 저 또한 포함되겠지요. 제가 고민 끝에 ‘참회서’를 쓸 수밖에 없었던 이유이기도 합니다. 부끄럽습니다. 코스콤 비정규직노동자 여러분. 정말 부끄럽습니다.