요즘 신문 한 부에 얼마나 할까? 아마도 아는 사람이 거의 없을 것이다. 기억조차 가물거리는 지하철 신문판매원 그리고 통 본 기억이 없는 거리의 신문가판대. 인터넷을 넘어 모바일로 뉴스가 소비되는 시대에 너무도 당연한 현상이다. 어디 인터넷과 모바일의 영향뿐이겠는가. 모바일의 공세가 아니더라도 종이신문에 대한 신뢰·가치의 하락은 신문을 멀리하게 된다.

<저널리즘 토크쇼J> 47회 방송 “공짜뉴스는 없다” 편은 이런 현상 속에서도 줄지 않는, 아니 오히려 증가세를 보이는 종이신문 발행의 기적(?)을 다뤘다. 정세진 아나운서가 주제를 소개하는 부분에서 모차르트의 레퀴엠 ‘라크리모사’가 흘렀다. 모차르트 레퀴엠 중에서도 가장 아름답고 슬픈 곡이다. 음악이 흐르는 동안 정세진 아나운서가 읽어 내려간 것은 ‘미디어오늘’의 유료신문 관련 기사였다. 심상치 않은 BGM의 이유를 짐작하게 된다.

<저널리즘 토크쇼J>가 강조한 기사 말미의 내용은 “조중동으로 분류되는 3대 보수 신문의 지난해 매출 총합은 8815억원으로 이는 전년에 비해 102억원 상승한 것이다. 진보 언론인 한겨레·경향의 매출 총합은 1736억원으로 전년에 비해 57억원 상승했다”는 부분이었다.

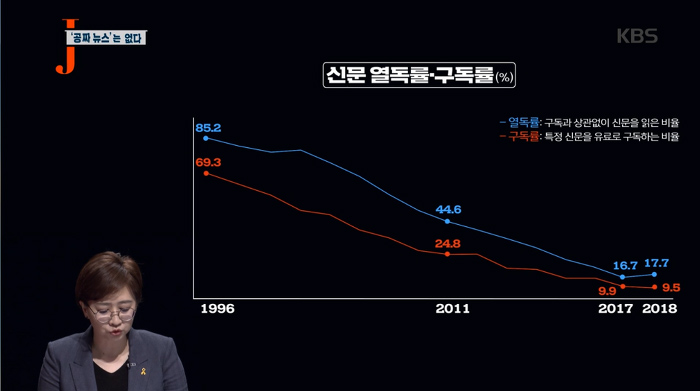

또 다른 자료를 참고해봐야 했다. 민주언론시민연합 김언경 사무총장이 들고 온 자료에 의하면 신문열독률과 구독률은 2018년 기준 9.5%에 불과하다. 1996년의 69.3%에는 차마 비교조차 할 수 없고, 그나마 가까운 2011년의 24.8%에도 현격하게 떨어진 수치이다. 이런 현상이면 종이신문사들은 경영난으로 최소 몇 군데는 문을 닫았을 거라는 예상을 해도 무리가 아니다.

그러나 현실은 데이터와 합리적 추론을 배신했다. 언론진흥재단이 조사한 ‘언론산업통계’ 결과에 따르면 언론사는 오히려 증가하고 있다. 신문 구독자는 눈에 띄게 줄었는데 정작 신문 산업 자체는 건재한 기현상을 발견하게 된다. 현실과 부합되지 않은 자료의 끝판왕은 아직 등장하지 않았다. 일간지 발행·유료부수를 인증하는 한국ABC협회의 발표에 따르면 종이신문의 발행은 뉴스소비의 혁명적 변화에도 불구하고 줄지 않고 있다. 어떻게 된 일일까?

먼저 ABC(Audit Bureau of Circulations)협회라는 곳이 과연 신뢰할 수 있는 기관인지를 알아볼 필요가 있다. 본래 목적은 광고주들에게 객관적 자료를 제공하고자 설립된 단체이다. 그렇다면 이 단체는 광고주들 즉 기업들이 주도가 되는 것이 합당할 것이다. 그러나 이 단체는 기업들이 아닌 언론사들에 의해 좌우된다. 뭔가 이상하다. 그런 이상한 구조 속에 구독률 급감과 발행부수 유지의 모순된 수치가 공존하고 있다.

<저널리즘 토크쇼J>가 그 기현상의 일단을 추적했다. <저널리즘 토크쇼J>는 종이신문을 배포하는 지국을 취재했다. 신문이 지국에 배달되고는 포장지도 뜯지 않은 채 곧바로 폐지업자에게 넘겨지는 장면을 화면에 담았다. 해당 지국장은 자신의 경우 40% 정도지만 다른 지국의 경우 많으면 많았지 적지는 않을 것이라고 했다. 그렇게 지국에 할당되는 4~50%의 종이신문이 가는 곳은 계란판 제조공장이었다. 실제로 계란판 제조공장 자재 창고에는 신문이 산더미처럼 쌓여 있었다. 비닐포장지 그대로였다.

실제 구독수에 비해 두 배 가량의 신문에 매일 발행되고 있다고 볼 수 있다. 지국장들은 이를 ‘뜬 부수’라고 부른다. ‘뜬 부수’가 필요한 이유는 단순하다. 신문사의 광고비가 바로 발행부수에 의해서 결정되기 때문이다. 또한 신문사들의 영향력 유지를 위해서라도 반드시 필요한 부분이다. ‘뜬 부수’가 아니더라도 과거 ‘경품 자전거 신문’ 사태는 신문사들이 구독률을 지키지 위해 얼마나 필사적이었는지를 말해준다. 지금은 그 필사적인 노력이 더 은밀한 곳으로 옮겨졌을 뿐이다.

그런 노력도 시대의 변화를 거스를 수는 없다. 인터넷과 모바일 확산으로 현실의 뉴스 소비는 종이신문이 끼어들 자리를 잃은 상태다. 그럼에도 종이신문은 과거와 다르지 않게 발행하는 것은 낭비일 뿐 아니라 매우 심각한 거짓이다. 이날 <저널리즘 토크쇼 j>가 다룬 종이신문 발행과 구독에 관한 괴리와 부조리는 신문사들이 끝까지 숨기고 싶은 비밀일 것이다. 그러나 영원히 갈 비밀이 아님을 알아야 할 것이다. 또한 나무에게 못할 짓이다.

이런 현상 뒤에 존재하는 공짜뉴스의 문제 역시 작지 않다. 한국의 언론이 수익을 광고가 아닌 소비자들로부터 충당하는 시스템이라면 발행부수 부풀리기와 ‘기레기의 시대’는 결코 오지 않았을 것이다. 구독률의 급감은 언론과 기업의 관계를 더욱 밀착시켰다. 장충기 문자파동이 이를 증명한다. 공짜뉴스 뒤에는 경언유착이 독버섯처럼 자랐다. 경언유착은 언론이 뉴스 소비자를 두려워하지 않는 괴물을 만들어냈다. 욕하고 끝날 일이 아니라 이 모순과 부조리를 바꿀 고민과 실천이 필요하다. 참 갈 길이 멀다.

| 매스 미디어랑 같이 보고 달리 말하기. 매일 물 한 바가지씩 마당에 붓는 마음으로 티비와 씨름하고 있다. ‘탁발의 티비 읽기’ http://artofdie.tistory.com. |