<저널리즘 토크쇼 J>가 이번 주 주제로 선택한 것은 한국에서 저널리즘을 말할 때 절대 비껴갈 수 없는 삼성 이슈였고, 그중에서도 장충기 문자 파문이었다. 기자라는 이름으로 일개 기업의 사장에게 보낸 낯 뜨거운 충성 문자는 분노도 분노지만, 너무도 노골적인 표현을 보는 시민들의 부끄러움이 더 컸다고 할 수 있다.

국방을 지켜야 할 군대가 신성한 의무를 저버리고 권력을 넘보는 것이나 장충기 문자 파문에 드러난 언론의 추한 속사정이나 사실상 다른 바 없다. 새삼 <저널리즘 토크쇼 J>가 뭔가 새로운 사실을 더하지는 못했지만, 더 알지 않아도 장충기 문자 파문은 그 자체로 한국 언론에 의한, 한국 언론에 대한 사망 판결이나 다름없다.

온 국민이 모두 분노하고, 또 수치스러움에 치떨어야 했던 장충기 문자 파문이었지만 이조차 모든 것이 그렇듯이 지나갔다. 이처럼 언론역사 최고의 오점으로 기록되어야 할 장충기 문자 파문의 장본인들은 어떻게 됐는지 궁금하지 않을 수 없다. 그 궁금증을 <저널리즘 토크쇼 J>가 해결해주었다.

장충기 문자에 등장하는 언론인 명단은 총 38명이었다. 물론 그들이 전부가 아니라는 것쯤은 짐작하고도 남는다. 어쨌든 그들 중 해임된 사람은 단 1명뿐이었다. 자진 퇴사 등의 형식으로 자리를 떠난 사람은 5명이었다. 충격적인 사실은 26명이 지금도 현직을 지키고 있다는 사실이다. 그보다 더 충격적일 수도 있는 것은 그들 중 5명은 삼성언론재단이나 교수, 심지어 국회의원으로 자리를 옮겼다는 사실이다. 삼성에 충성하다가 문제가 되더라도 사후가 철저히 보장되는 시스템이 작동하고 있는 것이다.

삼성이 언론을 길들이기에 사용한 것은 당근만이 있었던 것은 아니다. 당연히 채찍이 있었다. 직접적으로는 삼성의 광고탄압이 있었다. 2007년 김용철 변호사 양심선언 이후 삼성의 광고는 기사 숫자에 반비례했다. 이것은 그대로 언론사의 자기검열 계기가 되었을 것을 짐작하기는 어려움이 없다.

이날 <저널리즘 토크쇼 J>에 출연한 김언경 민언련 사무총장에 의하면 장충기 문자 파문이 가장 뜨거웠던 작년 8월 8일부터 11일까지 나흘간, 조중동을 비롯해서 한겨레와 경향도 침묵했다. 한겨레신문만 하단에 아주 작은 기사 하나를 냈을 뿐이었다.

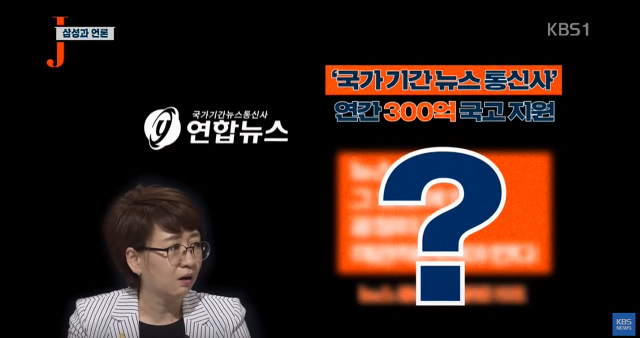

광고탄압은 ‘목구멍이 포도청’이라며 언론의 입장을 슬그머니 옹호하는 이유가 되기도 한다. 밥줄이 끊긴다는데 끝까지 삼성을 비판할 수 없지 않냐는 언론사의 항변에 쉽게는 답할 수 없기 때문이다. 그러나 시청자로부터 수신료를 받는 KBS와 정부로부터 매년 300억 원을 받는 연합뉴스라면 사정이 아주 다르다. KBS와 연합뉴스는 외신이 가장 먼저 검토하고, 참고하는 국가 기간 뉴스 매체들이다. <저널리즘 토크쇼 J>에 출연하는 독일기자 안톤 슐츠가 직접 말하는 부분이다.

광고에서 상대적으로 자유로운 KBS와 연합뉴스가 장충기 문자 파문에 리스트를 올린 것은 광고보다도 개인의 영달을 위해 언론의 양심을 판 것이다. 새삼 기레기라는 신조어가 이처럼 실감날 수가 없다. 삼성 문자 파문 이후에도 자리를 지키거나 혹은 더 좋은 자리로 이동한 경우가 말해주듯이 삼성에 대한 충성은 출세를 위한 최고의 보험인 셈이다. 그로써 자연스럽게 삼성에 자발적으로 부역하는 언론인들이 생겨나는 것이 아니겠는가.

삼성공화국은 삼성이 만든 것이 아니라 삼성에 부역하는 주변이 만든 것이다. 이런 명백한 증거를 두고도 언론을 비판하는 시민들을 과하다고 하는 것 또한 언론이다. 삼성은 한국 언론의 또 하나의 카르텔이다. 그것이 장충기 문자 파문으로 인해 확인이 된 것에 불과하다. 그리고 낯 뜨거운 충성심을 보였던 언론인들이 아직도 언론인이라는 이름으로 자리를 보전하고 있다. 그것이 한국 언론이 저질리즘을 벗어날 수도 없고, 그럴 의지도 없음을 말해주는 것이다.

| 매스 미디어랑 같이 보고 달리 말하기. 매일 물 한 바가지씩 마당에 붓는 마음으로 티비와 씨름하고 있다. ‘탁발의 티비 읽기’ http://artofdie.tistory.com. |